【 第2コラム 】 本書のテーマから少し遠い四方山話を

013-7 東海地震って何だろう 2011/4/17

何年か前に、都内にある歴史のある建物の保存運動に関わっていた友人が「関東大震災にも耐えた」という表現をしていたのが気になって、実際に関東大震災の揺れの強さはどの程度であったのか、少し考えてみたことがあります。

小学生のときの社会科の副読本には、地面が柔らかい下町では、土蔵は割合平気で木造家屋の倒壊率が高く、反対に地盤が比較的固い山の手では、木造建築の倒壊が少ない反面、土蔵の被害が大きいとあり、そういう相性はあるだろうけれど、すべてがいっぺんに倒れたわけではないということは明らかです。

古今亭志ん生の『びんぼう自慢』には、新婚で住んだ本郷動坂近くの自宅は少しかしいだだけであったけれど、東京中の酒が地面に飲まれてしまうのが惜しくなって、身重の奥さんを置いて近所の酒屋さんに買いに行ったところ「師匠、好きなだけ飲んでいいよ」と言われたのを良いことに、四斗樽から一升マスに注いで二杯飲んだら、揺り返しで地面が揺れているのか自分が揺れているのか分からなくなったというような暢気な話があります。

井伏鱒二の『荻窪風土記』には、当時の早稲田下戸塚の下宿屋が傾き、鳶が来て丸太でつっかい棒をしてくれるとしっかりした感じになったとか、眼の下に見える早大応用化学の校舎だけは単独で燃えていたが、小石川から本郷方面には火の手も上がっていなかったとか、鉄道省に勤めていた従兄弟が東京駅のドーム屋根が波打つのを見たが、破損したところはひとつもなかったとか、東京の下町は三日間焼けるものは焼けつくして、七日目には中央線が立川まで回復して福山に戻ることができたものの、噂によると小田原、国府津、平塚辺は壊滅で、駿河湾に大海嘯(津波)が起こり、浮島沼や三保の松原を襲ったという話があります。

岡本綺堂の随筆集には、麹町のお屋敷町では被害はどこも軽微で、揺り返しを恐れて比較的堅牢な岡本家の門の下などに床机を出してご近所同士で井戸端会議のようになったところに、下の方の密集した家から火が出て、結局はそれが山の上にも広がって逃げることになったという話があります。

震源に近い小田原ではそれこそ天と地がひっくり返るような状態で、相模湾沿岸も津波による被害が甚大であったようですが、震源から百キロ以上離れた東京での揺れは、今回の東北の地震でいえば仙台あたりでの揺れがその程度だったのではないかというような想像をしていて、家屋の耐震性と防火性が飛躍的に高まった現代では、事情は大きく変わっているものと考えられます。

東京でそれ以前の大地震は、幕末の安政江戸地震で、このときには今の丸の内にあった大名小路の大名屋敷の多くが倒壊し、小石川の水戸藩邸も倒壊して藤田東湖が亡くなったことでも知られますが、どちらも実は江戸初期の古い埋め立て地であり、その軟弱な地盤に建つ日本建築ですからひとたまりもなかったのでしょう。

この安政江戸地震は江戸の直下が震源であったと言われますが、この一年前に安政東海地震、安政南海地震と、今回の東北の地震に匹敵する規模の地震が二日続きで起こっているので、一種の余震であった可能性もあり、このように東京に被害を与える大地震は、おおむね東海地方を震源としていることが分かります。

実際には、今回の東北での地震は、規模の点でも、被害の点でも、また大地震の起こりやすさの点でも、予想される津波などの被害の点でも、非常に重要なものであったはずなのですが、地震予知の業界ではなぜか「東海地震」が最も重要であり続け、2009年に御前崎沖で少し大きな地震が発生した時には、「すわっ東海地震か」という大騒ぎがあり、死者が出たことが分かると、待ってましたというような扱いであったことは、東海地震の重要性ばかりを強調しすぎたことによる弊害であったと思います。

元になっている考えは、あくまでも東京を中心に考え、東京に及ぶ被害の軽重がことの重大さを判断する基準になっていることで、そうした欺瞞を欺瞞とせずに適応しようとすると、東京から見えにくい地方や外国に対して苛烈な考えが膨らむもので、原発を圏外の柏崎や福島に置く欺瞞には触れずに東電の担当者を吊るし上げてみたりするのもその例でしょうし、先の大戦に突き進んだ軍部の論理にも、同じ東京基準の考え方が背景として存在したと考えています。

先の大戦では、空襲が東京に及ぶようになって初めて「被害者」の意識が芽生えたのですが、それまで加害者であったことに気づいたのはさらに数年が経過してからで、加害者の中心に東京があるという論理には今なお到達してはいません。

(2012/7/1 画像を追加)

追記 2012/8/25

関東大震災の東京での揺れと建物の倒壊については、吉村昭さんの「関東大震災」(文春文庫)に詳しく、発火した箇所は安政の地震と同じ程度の数であったものが、類焼面積は安政の地震の20倍近くに及び、特に多くの死者を出したのは、本所区や深川区、浅草区北部の広場や公園などで、四方からの火に追われた人々が殺到して逃げ場を失った箇所に集中しているようです。

四万人近くが亡くなった本所の被服廠跡で奇跡的に助かり、焼け残った水道管を伝って浅草に渡った人は、浅草側が何事もなかったかのように家並みが続いていて自分の苦労がばかばかしくなったと言い、救護所で医師に被服廠では五千人ほどが亡くなったと思うと伝えたら笑われたそうですから、類焼をまぬかれた地域では、それほどの規模の惨状になっているとは想像できなかったようです。

これに対して、震源に近く地盤が軟弱な横浜では、建物の倒壊が非常に多く、同時に中村町に住んでいた社会主義者山口正憲が起こした集団での略奪が、次第に朝鮮人による暴動という噂に変わって、多くの悲惨な事件を引き起こした「震源地」でもありました。

もうひとつ、ごく最近になって、アメリカ人の地震学者である東大のロバート・ゲラー教授の「日本人は知らない『地震予知』の正体」(双葉社)という本を読んだところ、自身が想像していた地震予知学者の生態そのままの事情が暴露されていて、拍子抜けするほどでした。

「地震予知」に予算がつき始めた当時、専門外の学生であった自分が感じた違和感や、その後「東海地震」がクローズアップされた時に決定的になった違和感に対して、外国人教授が内実を暴露するまで、疑問の声さえ報道されないところは、理系に限らず日本人の高学歴集団が抱える知的欠陥とも言えます。

015-7 自治体名と地名とは分離できるか 2011/4/24

日本人は、地名を表す際に、「都道府県名」+「市名」+「町名」+「丁目、番地」という順番で、自治体の名を並べることに疑問を抱く人は少ないと思いますが、国際的な基準で見ても、明治以前の歴史で見ても、必ずしも一般的なものではなく、むしろ明治以降の内務省の方針に基づいた特殊な例であり、このことが土地の歴史の伝承や自治体のあり方に与える悪影響が無視しづらくなってきているとも言えます。

江戸時代の地名の表しかたとして、支配体制としての藩の名前を名乗るケースは少なかったはずで、確かに藩によって、あるいは支配の形態によって気風が異なってくることはあったようですが、藩の名というのは幕末に定着したものであり、元は村ごとに大名やら旗本やらの領地になっていた、つまり年貢をどこへ納めるかが異なっていただけで、改易や移封による異動も多かったはずなので、所属する藩の名を名乗ったところで混乱する場合の方が多かったと思われます。

では、どういう地名の名乗りがあるかと言えば、簡単にいえば、国名、郡名、村の名前であり、たとえば

♪金毘羅船々追風(おいて)に帆かけてシュラシュシュシュ まわれば四国は讃州那珂郡(なかのごおり)象頭山金毘羅大権現 一度まわれば...♪(讃岐の民謡)

などもその例であると思います。

また、郡の名前の代わりに中心的な町の名前を挙げて「○○城下在△△村」とか「中山道板橋隣村江古田にございます」(『戊辰物語』)などの言い方もあると思います。

実は現在までの市町村の合併の流れは、その郡の中心的な町が昭和の合併の際に郡の枠から抜け出して市制施行しながら平成の合併で元の郡の地域まで拡大した場合と、中心的な町が昭和の合併で市制施行できなかった場合は、平成の合併で郡の枠組みで市制施行するのが主流で、県庁所在地などの肥大化傾向があって初めて、郡や国の境界を越えて他の地域を併呑していくというケースが発生しますが、多くは郡の範囲でまとまっていることは注目に値します。

自治省が進めた平成の合併構想に対して、その実施の主体である都道府県がまとめた合併の枠組みを見ると、福岡県などはおおむね郡単位の合併を推奨していて、嘉麻市、朝倉市、うきは市などの形に結実したようですが、反対に、中心的な町の名前が地名の表記から消えてしまった問題もあり、このことは合併後の徹底した道路案内の変更によって、さらに混乱を来しています。

たとえば、栃木県塩谷郡の氏家町と喜連川町という、明治二十二年の時点でそれぞれ町制を施行していた歴史のある町は、平成の合併で「さくら市」になると、国道四号線の道路案内はすべて「さくら」に変わったため、その「さくら」が氏家を指すのか喜連川を指すのか、市庁舎を指すのかあるいは市の境界を指すのか全く分からないまま、ともあれ氏家でも喜連川でもなんでも「さくら」にしてしまえば予算がつくという乱暴な論理があったはずです。

同様に大宮市と浦和市などが合併して「さいたま市」となった際にも、国道17号の道路案内は軒並み「さいたま」に変更され、それが混乱を来したために、下に「(旧大宮)」や「(旧浦和)」が追加されるというお粗末なもので、その中で、直進の「巣鴨」はそのままであるのに、左折の「浦和」が「旧浦和」に変更された例などは、あとから矛盾に気づいたのか、「巣鴨」を「池袋」に変更して済ませてしまっていました。

さて、こうした問題の滑稽さを笑うだけなら簡単ですが、もともとある自然な地名である町の名前を、無理のない形で残していくための方法論として、自治体名と地名とが分離した場合、地名や行き先の表示はどのように変化するかを考えてみたいと思います。

図は、尾張国知多郡の、現在の主要な町と交通網と自治体を示したもので、自治体に関しては法的には同格の市町村の垣根を外して、すべてを「市」にしてしまっています。

この場合の市役所と「市」の境界の存在は、警察行政における警察署とそれぞれの管轄区域、あるいは簡易裁判所とその管轄区域などと同じ行政サービスの境界が主要な意味であり、自治体の場合は、その地域に住民登録した有権者による議会などを選挙する自治権の境界にもなるなどが違いになります。

仮に、自治体名を名乗ることを廃止してしまう場合、この地域を包括する地名として、千数百年の歴史を持つ「知多郡」の復活が望ましく、具体的には「知多郡横須賀町」などの明治の地名が復活し、明治期に「村」と称していた地域も「町」に変えるなどしながら、同じ知多郡の中に大きな町と小さな町とが併存する形が望ましいと考えています。

では、道路の案内などは具体的にどうなるかというと、そこは人口千人の町と十万人の町とでは客観的にも重要性が異なるので、遠くでは「半田10km」であった案内表示が、近くなると「半田3km、武豊8km」、さらには「左折:武豊、直進:富貴、河和」という形に詳細化されていくのは当然で、そのことによる混乱はほとんどなく、少なくとも「さくら」や「さいたま」に比べると分かりやすく、変更の要らない永続的なものになるでしょう。

そうして、自治体の名称は、JAや警察署、小学校の名称などと同じであるため、合併の際に大きな争点にする必要もなく、「さわやか市」でも「そよ風市」でも「南知多美浜市」でも大きな問題ではなく、合意さえ得られれば「南セントレア市」でも構わないということになります。

愛媛県東部の川之江と伊予三島が合併した際には、住民投票で一位だった「宇摩市」を無視して「四国中央市」と命名されたそうですが、これなども役所の名前に過ぎないのだと思えば特別な違和感はなく、地名の方は「宇摩郡川之江町」や「宇摩郡三島町」などに戻るだけになります。

明治の初めの段階で、日本には六百余りの郡がありましたが、読みが二文字の郡が二百弱、三文字の郡が三百弱と、比較的短い名称が多いため、表記としては簡便なものになると思われ、問題があるとすれば、使用する漢字に奈良時代の当て字が多く、比較的難読の文字も多いため、その辺を「現代」に合わせて簡略化する必要があるかもしれません。

「宇摩郡」などはまだ簡単な方ですが、それでも「宇磨郡」や「馬郡」と間違えやすいという人が多ければ、少し簡略化して「宇麻郡」くらいにすれば、歴史的地名とアイデンティティの維持には十分であると思われます。

追記 2011/9/9

どの本で読んだのか忘れましたが、基本自治体の称号として、吉田東伍は「郷」を主張していたそうで、和名抄や延喜式を思い起こさせる語ではありますが、仮に現在の市町村の代わりに「郷」が使われるとすると、氏姓の「氏」と紛らわしい「市」は使わずに済み、近世の人々が馴染んでいた町や村も「郷」の下にそのまま使い続けられたことになります。

越後保田の吉田東伍の記念館で聞いた話では、あの大著「大日本地名辞書」の執筆動機のひとつとして、明治になって消えて行く地名の保護の目的があったそうですから、中央主導の管理組織の名称としては、直轄を意味する「縣」の下に「郷」を置くことは、地名保護の方法論としては意外なほどの射程距離を持っていたかも知れません。

073-7 「うなぎの寝床」の伝説 2014/11/09

京町家のように間口が狭く奥行が長い家屋は、俗に「うなぎの寝床」と呼ばれますが、これは密集した都市に限らず、街道に沿った田舎の町でもよく見られる形態の家屋です。

Wikipediaには、

町家の立地する敷地は、間口が狭く奥行きが深いため、「うなぎの寝床」と呼ばれ

る。これは三間(約5.4m)の間口を一軒役として課税する豊臣秀吉の税制に反発し

た形状であるという説がある[2]一方、街路に都市住宅、とくに併用住宅が建ち並

ぶ際には古今東西でこのような細長い敷地の町並みが成立しており、京都に限らず

各地においてもその形状が課税のせいだとする俗説がある[要出典]。

とあり、「庶民が、間口で決まる税金をケチるためにこういう形態になった」という解説を初めて聞かされたのは、修学旅行の時の奈良のバスガイドさんからでしたが、最近でも備後鞆の浦や越後出雲崎で聞かされたので、あるいは一時期こうした謬見を訳知り顔で流布した学者でも存在したのか、今でもこの「俗説」が根強く生きているのは確かです。

京都や奈良、堺などのいわゆる「町家」は、間口が狭く奥行きがその数倍に及ぶ細長い形状のため、半ば揶揄的に「うなぎの寝床」と呼ばれ、これは「地口銭」という間口で決まる税金を節約するためという説明を聞かされますが、そもそも都市の街区では奥行きは決まっているので、その中で経済力に応じた間口の地所を持っただけで、税金云々の話は主要な目的ではなかったと考えられます。江戸の場合も、敷地の奥行きは20間と決まっていたそうで、その中で通りに面して「ウダツが上がった」大家の家があり、裏店(うらだな)に店子たちが暮らし、税金は間口にしたがって大家だけが払っていたそうですから、これに比べれば町家は狭いとは言え自立した経済力に基づく「市民」の家屋であったと言えます。

実は、純農村地帯であっても、地方や村の大きさによって若干は異なるものの、少なくとも街道に面した住宅は、間口に比べて奥行き方向の長い住宅が見られ、昔からある程度の商品経済も存在したはずで、農作業のかたわらで、何かしらの商売や手工業を営んでいたとすれば、町家風の構造が合理的なものになります。また、環濠都市であった堺の町家の中にも、全く町家風の建前の奥の方に土間の仕事場を持つ農家があったそうですから、こうした形状は、都市的な生活の中で合理的な発展をしてきた結果であって、農村にも共通する住居形態であったと考えられます。(本書 p411)

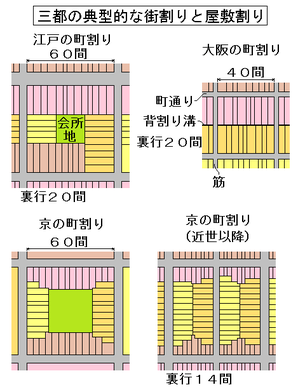

主要な三都の典型的な町割りを見ると、成立の過程の違いを反映してはいるものの、うなぎの寝床式の屋敷割りは共通で、いずれも平入り(屋根の面を通りに向けた形態)が基本で、火事に対して用心深い土地柄の京都では、二階を低くセットバックした厨子二階によって、道路の対面からの類焼の可能性を減らしていたと言われます。

平入りの場合は、そのままで奥行を長くしようとすると、体育館のような高く大きな屋根になりますから(信州などの寒い地域にはそういう形態も見られます)、一般には3~5間程度の小さな平入りを断続的に配置し、間に坪庭を設けて採光や通風にあて、凪の時間帯でも坪庭の対流を利用して屋内に風が通るようにしていたといわれますから、盆地の暑い地域には適した形態であったと思われます。

これに対して越後の出雲崎には、同じ町家風の屋敷割りながら、隣家と少し間をあけた本二階の妻入りで、「ミセ」の部分に入母屋風に下屋をかけた形態の細長い商家群が見られ、こちらは風の強い地域なので、全体を覆ってしまうには妻入りの方が合理的であったようで、片側の2間幅にミセや座敷、台所などが並び、もう一方に1間ほどのゆったりとした幅の通り庭が前後を貫通していて、暖かく包まれた心地よい空間は、暮らしと仕事とを両立するにはほどよい形態であったと考えられ、京都でも新しい家屋は三階建てながら出雲崎風の妻入りが増えています。

町家に関するこうした認識は、適度な常識で以ってじっくり考えれば容易に到達しそうであるものの、建築の専門の人々がこうしたテーマに踏み込む例は見つからないままで、いわば私見として「町家=ブルジョアジー(市民)の家屋」説を唱えていたのですが、最近になって著名な歴史家の本でようやくウラを取ることが出来ました。

京都の町の住生活には、一種の規格が存在している。道に面して間口が小さく奥行がふかい。俗に「うなぎの寝床」のようだともいう。これについては、中世に地口銭という間口の大きさによって課される賦税を軽くするためだといわれている。地口銭というものがあって、祇園会の費用を出し合ったりしたことは事実であるが、そのために家屋の構造が規定されたということは、べつだん確証があってのことではなく、おそらくは結果からみた論であろう。それよりも、通路に面した部屋の紅柄格子をはずし、ばったり床机を下ろすと、ただちに店先になるような構造を示していることからみれば、商売と直結した生活のあり方がよくうかがえる。けっきょく間口をゆずりあい店棚の数を出来るだけ増やして、町をにぎやかにする気持ちが、ひそんでいるのではあるまいか。町屋の二階にかならずみられる虫籠窓にしても、おもての客をつよく意識して、内の見苦しさをかくし外を見下さぬような配慮というほかはない。そのための蒸しあつさも、店をひらくものとしてはじっとたえしのんできたのである。この虫籠は、すでに西鶴の小説にも見えるから、近世になって二階家が一般化すると同時に現れたのであろう。火事のときには逃げ場がなくて危いようだが、手前に引けばすぐにはずれると、町家のお祖母さんは幼い孫に、いつも注意を怠らなかったという。町家は一方を「通り庭」とよぶ土間として、他方に部屋をならべた、「うなぎの寝床」のたとえのとおりきわめて細長いもので、通り庭は裏庭につづいて突当りにははなれと土蔵がある。これをみると、中世の町家が近世になって、通り庭を経て裏の空地に向い、奥深く発展して行った跡が考えられる。町人のしだいに豊かになって行った歴史が、そこにも何気なく語られているようである。京都もすこし町を外れて周辺部に出ると、二、三百年も経った入母屋妻入りの草屋根の農家もみられるが、、この町のなかにさえ、四百年の歴史が生み出した京都の基本的間取りがあるといえるのである。戦後は古い京都の町家にも、近代的生活に応ずる改善が、急速に加えられつつある。それはもとよりよろこぶべきだが、この町家のように細長い地積を利用してつくられた民家としては、やはり日本民家の模範であったのだといいたい。

(林屋辰三郎「京都」岩波新書1962年)

個人的に、この町家造りの形態に少しこだわりがあるのは、隣家を壁を接するか近接して隣り合いつつ、商業を営むことも可能な形態が、欧州のみならず日本でも一般的であったという認識を前提とすると、現代の日本の都市内で、生活と商業との新しいバランスに基づいた暮し方の雛形が見つかると考えているからで、生活と商業、商業と街路との関係、住居と庭園や公共の空間との関係を考えても、永続的に快適と感じられる配置が、地方都市の旧市街の再開発の際に示されれば、多くの人々が納得できるものになると考えています。

そもそも門を構えた武家屋敷、屋敷の中に作業場や畑を持つ農家や裏店の長屋などを除けば、独立した町人の住居には、通りに面して店を構える(店を構えない家は「しもた屋」と呼ばれた)ものでした。通りに面した空間は商業上は貴重な空間であり、かつ社会との接点になる場所になりますが、それゆえ現代的な生活のプライヴァシー確保するためには、奥行や階数などの距離か、物理的な障壁で調整する必要があります。

今日では県庁所在地以外の地方都市の中心街はいわゆる「シャッター街」と化してしまいましたが、見ようによっては京町家などもシャッター街の一種と言えることになり、ただ、シャッター街と町家とでは、通りとの関係をシャッターで完全に閉ざしてしまうか、ミセの横に通り庭があり、のれんなどを結界としてやわらかく通りに向かって開け放されているかという小さいながら大きな違いがあります。

町家を店舗とする場合は、通りに面したミセはショウウィンドウの役割であり、実際の買い物は通り庭を少し入って脇の方からミセの奥にアクセスして行うものですから、この点でも欧州などの店舗の形に似ていて、その通り庭を階段室に変えて、中庭と上の階につながるようにすれば、下駄履きアパートの形態になり、結局はこれが都市生活の機能を包括した合理的な形態であることが理解されるようになると考えています。

071-4 読み易いナンバープレート 2014/10/04

韓国の自動車のナンバー(ライセンス)プレートは、日本のものを色違いにしたデザインで、日本やアメリカに倣って近代化を進めた過程が理解できるのですが、その韓国でも欧州と同じ横長のナンバープレートへ変更するという噂を聞きましたから、日本でももう少し見やすく合理的な体系に考え直す必要も生じてくるかもしれません。

欧州のライセンスプレートは、それぞれの国柄を反映した体系を持っていて、フランスは地域を2桁の数字で示し、イタリアは各州の数地域を、代表する都市名をアルファベット2文字に略して示し、ドイツは八百近い数の都市の名を1~3文字で略し、ミュンヘンは「M」マインツは「MZ」というように、大都市ほど地域名が短く、その代わりに登録台数に応じてその下の桁数が多いという変則的な形になっています。

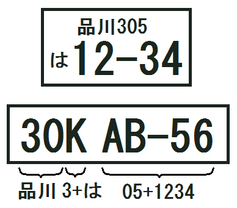

現行の日本のナンバーは、「品川 305 は 12-34」のような形で、地名+8文字で計10文字ほどの情報が基本ですが、人口が日本の10分の1強のオランダでは、「AB-12-CD」の6文字のみで全国をまかなっていますから、日本でも地域+5文字ほどでまかなうことが出来る可能性があります。

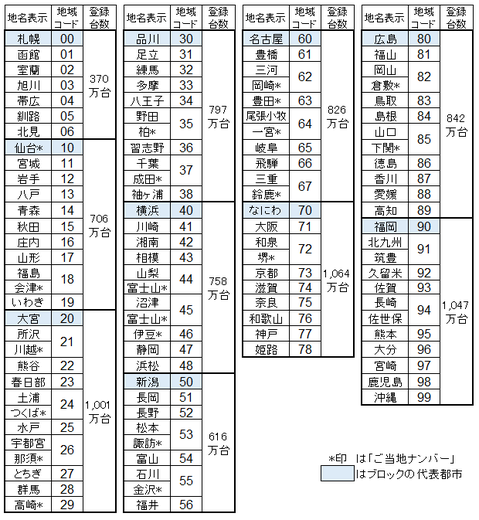

地域の表示は、ともすれば余所からの車に嫌がらせをしたり、地域差別を助長する原因になるような不都合もあるものの、余所のナンバーの見知らぬ車には注意するような形で広域犯罪に対する抑止効果もあると考えられますから、これを積極的に残しつつ、簡素で外国人にも読み易いものに変更することを考えると、フランスのように2桁の数字に置き換えることが有効な方法になりそうです。

現行のナンバーで登録地域を示す、陸運支局と検査登録事務所の数は87箇所で、各地域の登録台数は、地域が広いために支所の数が多い北海道を除くと意外なほど差が小さく、平均して80万台、多くても160万台という範囲ですから、現在の状態を自動車保有のピークと考えて、地域表示をそのまま2桁の数字に置き換えるには今が良い機会であるといえます。

右の表は、現行の登録台数に応じて、各地域に番号を割り当ててみたもので、ご当地ナンバーを4箇所だけ生かすのと同時に、2箇所の検査事務所の地域を他に吸収させて、それぞれのナンバーの地域を計89箇所の2桁の数字に置き換えてみましたが、それぞれの地域で代表的な町のナンバーをキリ番にすることで、見知らぬナンバーの地域を類推しやすいようにしてみています。

下の番号は、現行の「99-99」という数字だけでは1万通りしかできないのに対して、オランダに倣って「XX-99」や「9-XXX」などを組み合わせれば、数字と紛らわしい " I " と " O " を除いても、同じ4文字で78万通りの組み合わせが出来ます。

これに車種を示すアルファベット1文字を組み合わせたいところで、たとえばA~Cが大型貨物、D,Eが大型乗用のように、現行の5ナンバーや軽自動車の台数割りにアルファベットを割り当てて示せば、現行よりもはるかに読みやすく永続性の高い体系にすることが出来ます。

つまり「品川 305 は 12-34」の10文字は「30K AB-56」の7文字に短縮され、欧州のような横長タイプにすれば、文字を大きくして一列に情報を並べることも可能になります。

003-6 もし上越新幹線ではなく「信越新幹線」だったら 2008/9/10

田中角栄が、あの剛腕で優先させたといわれる上越新幹線ですが、もし「東京までまっすぐ線を引く」ことを少しだけ思いとどまって、信越本線と並行するルートで建設していたら、その後の展開はどうなっていたのか、少し惜しい気がします。

上図は、現在の上越新幹線と北陸新幹線のルートですが、もし新潟行きが信越ルートをとっていれば、北陸新幹線のルートは下図のようになり、東海道の別ルートとしても遜色のない存在になっていたと思います。

そうすれば北陸新幹線の全通は早かったはずですし、新潟から関西方面へのアクセスも向上していました。

また、下図のように北陸廻りを米原接続にしておいて、名古屋と大阪の間に中央非リニア新幹線の西区間を建設すれば、東海-北陸間も結ばれ、非常に便利になっていたでしょう。

東京から新潟への所要時間は20分ほどのびますが、高田や柏崎も便利になり、妙高へのスキー客も期待できました。

では、湯沢はかわいそうなのか....湯沢方面は、伊豆や草津のように東京から在来線特急で行く身近な観光地になっていたでしょうね。

(2012/10/26 図版を修正更新)

(2013/08/09 図版を再修正)

046-7 日本の農業 2012/3/31

農業について語るのは難しいのですが、少し気づいたことをまとめてみます。

以前オーストラリアを旅行して考えたことですが、日本や欧州とは異なり、オーストラリアという国は広大な国土と豊かな自然に対して人口が少ない土地で、大都市もいくつかあって一応先進工業国ではあるものの、どちらかと言えば他の先進国の工業製品をノックダウンで自国向けに生産するのが主流で、自前の工業技術の開発や工業製品の輸出にはあまり熱心ではないようです。

同じ第二次産業の中では鉄鉱石をはじめとする鉱産物の割合が大きく、それ以外は農産物や木材などの一次産品やその加工品など、要は広大な国土を持つがゆえに効率よく大量に得ることができる産物を中心に貿易を行っているようです。

農業の特徴として、生産者が土地に縛られることと、広い土地からの農産物の採集に人手がかかるということがありますが、途上国ならば人件費の安さで勝負ができるのに対して、所得水準の高い先進国での農業は機械を使った効率化が不可欠で、アメリカのように広大な土地から大型機械で採集するような形で初めて途上国の人件費と対抗できることになります。

オーストラリアでもアメリカでも、農業の為に移民や出稼ぎの安い労働力を利用する場合もあり、オーストラリアのワーキングホリデーの制度にはそうした目的もあるのではないかと穿って見ることもできますし、日本でもおそらくは似たような目的でワーキングホリデーや研修や実習の形での途上国からの労働力を受け入れようとする動きが見られます。

日本でも、モヤシやシメジ、一部の野菜などのように、工場で作ることができる農産物は採集のための人件費が省けるために安く流通していますし、その他の野菜では、露地ものと工場産との中間的な位置づけのハウス栽培で付加価値を高めた商品も多く、この辺が採集コストや品質と市場性のバランスでは限界ではないかと見ています。

したがって、農業を大事にするという考え方は好ましいものの、その考え方だけで農業の競争力が維持できるわけではなく、イギリスのような植民地を持たない日本が農業を維持していく必要があるとすれば、保護貿易政策や、教育などの分野と同じように産業として補助する政策などが必要になります。

税制的にはすでにそれなりの恩典があるようですが、たとえばガソリン税等の免除に関しては、還付すべき税収を使って農道を作ってあげるという形ですから、結局は農地をつぶして道路に変えて、それがさらに農地を減らすきっかけになってしまっています。

戦前の日本の農地は大半が地主の所有でしたから、仮にルーズヴェルト大統領が戦前から構想していたとされる日本の農地解放がなければ、戦後は機械化の進展とともに農業従事者の割合が減少しながら一人当たりの生産性を高め、代わって二次、三次産業へのシフトもスムースに進んでいたことでしょう。

また、戦後のフランスで広大なシャルル・ド・ゴール空港を建設する際にも相手にした地主の数が10人とも3人とも言われるのと同じ状況で、美田を潰さないためのバイパス建設も比較的容易に進んでいたと考えられます。

江戸時代でも、後期の宝暦度以降は農業だけの村は衰退し、何かしらの商品経済や手工業の兼業の盛んな村の経済力には適わなかったそうで(三田村鳶魚『侠客と角力』)、純粋な農村であっても、農業とその他の産業との割合をそれなりに保たないことには地域全体が疲弊してしまいますから、それを実現するためには分業か兼業が必要で、ワークシェアリングが普及すれば兼業も魅力だとは思いますが、今のところは分業の方が可能になる社会設計が必要であると考えられます。

自著の課題としては、農業はどうしても土地に縛られるために子供たちの教育やアメニティの点でハンデがあるということで、それに対して、完全ではないものの具体的な解決方法を考えた場合に、高校生の通学費の無料化(p324)、その他の公共交通の拡充(p332)、ケーブルテレビなどの情報の拡充(p407)、教育バウチャーによる教育機会の拡大(p387)など、それぞれは微力ながらも、そうした積み重ねで、日本中のどこで仕事をしても大きく割を食わないような国土に近づけられればと考えています。

004-7 残すべき街並み 2008/10/20

近年、中高年が元気に国内旅行に歩き回るようになったお蔭で、地方にひっそりと残っていた美しい町並みを評価する声が高くなり、中には観光地として人気が高まったために、却って本来の町の魅力が失われることもあるようですが、ともあれ伝統的な街並みを守ろうとする機運が生まれたことは、これから築いていく社会の景観や暮らし方にも影響を与えるものと思われます。

現在の我々が伝統的な街並みと感じる町のほとんどは、実は繁栄や富裕の名残であり、単に古い家というだけで残す価値があるとは言い切れません。

ひとつには、長い年月を経ても残るくらいに良い材料を使って、しっかり造ってあることがまず必要で、粗末な造りの家では傷みが早く、時代の変化に対応した家に建替える方がはるかに快適なものになるからです。

もうひとつは、ある時期に繁栄の頂点を迎えた町に対して、その後も現在も繁栄し続けているような町の場合も、古い建物は次々に更新されるため、歴史のある街並みが保存されることは期待できません。

つまり、伝統的な街並みとは、ある時期に繁栄の頂点を迎え、その後衰退しながらも生活が続いているような町であり、我々が現代的な感覚で古い街並みを楽しむというだけではない、繁栄の当時は眼をみはるほどの立派な街並みであったはずで、その豊かさは、いやがうえにも文化レベルの高さを感じさせ、それゆえルサンチマン的な感情を抱く人も少なくなかったと考えられます。

実は、世界中の美しい街並みの多くも、かつて未曾有の繁栄を見せた時期があり、町の発展の最中には次々と建物が更新され、その繁栄の頂点を少し過ぎたくらいの成熟した時代を最後にこれを更新する力を失ない、繁栄の姿が冷凍保存されたような町が多く、それが、ヴェネツィア、フィレンツェ、ブルージュ、アムステルダムなどの現代の姿になります。

そのため、繁栄の頂点を少し過ぎた時代の主要な交通手段に依存した町の構造が、その後の発展を阻害するケースもありますが、反面人間のサイズ自体は大きく変わっていないので、これからの交通手段と町の構造との関係を考える上では参考になる例が残されています。

パリも、第二帝政期の大改造を繁栄の頂点と見ることもできますが、このときの改造のコンセプトが、その後の交通の変化にうまく合致していたことが、その後更新されずに済んだ大きな要素であったと見ています。

現在の日本の諸都市は、まさに繁栄の頂点を少し過ぎようとする時期であり、その実体は日本の繁栄の基を築いた自動車の力にひれ伏すような構造になっています。

では、現代を頂点として日本が衰退に向った場合、残すべき都市とその暮らし方はどういうものになるのか、今のままの町が冷凍保存されるにしても、意識的に将来の姿を描いて少しずつ近づけていくにしても、そのひとつの雛形として、残すべき古い街の、高い文化を担いながら、衰退をも知り尽くした生活にヒントがあると考えています。

東京から古い町を訪ねた人々は、その街並みや暮らしをつい高見から見下ろそうとしてしまいますが、たとえ小さな町でも、かつての繁栄を象徴するような市民文化の高度な洗練を感じることは可能で、本当はぽっと出の観光客にばかにできるようなものではありません。

ただ、東京からの観光客に楯突くのは損なばかりなので、ひとり京都人だけがあからさまに対抗する資格を与えられているという構図になります。

(2011/8/21 画像を追加)

050-7 水道水のホルマリン騒ぎ 2012/5/21

「『原因特定難しい』 反応物質は数百種類以上」

利根川水系の浄水場で有害物質のホルムアルデヒドが検出された問題は20日、汚染源の特定には至らなかった。汚染は一時的だった可能性が高く、関係者からは「原因の特定は難しい」との声も出ている。

埼玉県は周辺の化学系工場から塩素と反応してホルムアルデヒドを生成する化学物質のヘキサメチレンテトラミンが流出した可能性があるとして、汚染源は利根川支流の烏川(群馬県高崎市など)と推測。群馬県では調査結果から「すでに汚染物質の流出は終わった可能性があり、現状では汚染が始まった流域も絞り込めていない」と説明する。

ホルムアルデヒドになる化学物質はヘキサメチレンテトラミン以外にも数百種類以上存在する。さらに年間1トン以上の指定化学物質を扱う事業所は国への届け出義務があるが、1トン未満の事業所が多数を占めており、自治体側が大半を把握していないことが原因物質の特定を困難にしている。

龍谷大学の竺文彦教授(環境工学)は「工場から排出された化学物質か、浄水場でたまたま一気に増えて濾過(ろか)しきれなかった植物プランクトンなどの有機物が塩素と反応した可能性が高い」と指摘している。

(産経/2012.5.20 22:33)

http://ichigen-san.iza.ne.jp/blog/entry/2698784/

近代以前の技術で養うことができる都市の人口規模はもっぱら水の確保に依存したと言われ、古代ギリシア最大の都市であったシチリアのシラクサには三十万人の生活を賄うほどの豊かな泉が湧き、丘と湿地ばかりのローマが大きな人口を抱えられた背景には今も残る水道橋の建設があったそうで、江戸期の江戸が百万人の世界最大の人口を抱えるためには、神田上水や玉川上水などの「水道」の整備が必要で、調子に乗り易い江戸っ子の中には「水道の水で産湯をつかった」ことを自慢する倒錯した感覚もあったと言われます。

子供の頃から、日本は平和と水がただだと思われているほど水資源に恵まれていて、特に水が乏しく硬水の欧州に比べると、軟水でおいしく水道水が飲める国であると教えられてきました。

ところが、鯖田豊之氏の『水道の思想 ~都市と水の文化誌~』(中公新書1996年)によると事実はだいぶ違っていて、井戸の水では足りない日本の都市では川の水を飲むのが当たり前なのに対して、欧州では「山の水」へのこだわりが強く、特に戦後、日本とドイツという二つの敗戦国に対してアメリカの占領軍が蛇口の出口で残留が確認できる程度まで塩素を入れることを強制し、日本は唯々諾々と従ったのに対して、ドイツの各都市はこれを頑ななまでに拒否し、あるいはのらりくらりと理由を付けてこれを実施しないように腐心したそうで、ミュンヘンでは数十キロの暗渠によりアルプスの水を直接市内に配水するなど、山から大都市へ清浄な水を導いて塩素を加えずに配水するための「水道」も古くから発達していて、あくまでも地表水(川の水)を避ける傾向があります。

これには、エルベ川の下流のハンブルクでコレラが広まった苦い経験などもあるそうですが、山の水を引くことができないオランダなどの低地地域でも、まず第一に地下水、ついで川の伏流水を時間をかけて処理して利用し、地下水が足りなくなる場合には川の水を浸透池に導いてかつての灌漑農法のような形で地下水を涵養するそうで、日本人の認識とは異なり十分に飲用に適した水道水があるものの、それでも飲み水には本物の山の水にこだわるというのが欧州の実情のようです。

もちろん、現代の日本の技術では川の水を導くインフラも、処理する能力も向上したはずですが、それをいいことに大都市への集中はますます進み、巨大都市東京は多摩や秩父の水では足りず、群馬県の水を利根川から荒川へ引き込むための水路まで築かれ、今でも上流の水量を確保するためのダムの建設が進んでいるわけですから、これを公共事業や土建業の問題とする前に、都市の問題として真面目に論じる必要があると考えています。

明治維新の頃には雄藩の城下町が力を持っていた九州では、はじめは熊本が中心的存在であったと言われますが、それが九州の中心が福岡ということになると、北九州の人口も越えて一極集中が進み、そうなると勝ち馬に乗って「なんでも博多に集中させれば効率が良い」という「経済学」を流布する輩が現れますが、全体を考えて5大都市、あるいは9大都市に機能を分散させて、周辺の市町村と共存させるという考えが早くから広まっていれば、豊かな平地や山地を背後に抱えるな熊本などの他の都市の暮らしやすさも理解されやすかったのではないかと考えています。

明日の地方都市

白井道也

明日の地方都市

白井道也